Медиа

🔴Портфель компании

АО «Артель» Обоянского района Курской области завершило уборку сои сорта Артика.

📊Результаты уборки:

• урожайность - 28,6 ц/га

• влажность - 9,6%

• протеин - 41,5%

Система защиты:

Флазер, КС — 0,25 л/га

Бентасил, ВР — 2,2 л/га

Алгоритм, КЭ — 0,3 л/га

Тифи, ВДГ — 8 г/га

Агент С, Ж — 0,1 л/га

Клетодим Плюс Микс, КЭ — 1 л/га

Альф, Ж — 0,2 л/га

Экселент, КС — 0,5 л/га

Клонрин, КЭ — 0,2 л/га

Молоток, ВР — 2 л/га

📈Полученные результаты подтвердили высокую эффективность препаратов ФМРус.

На какое содержание протеина вы рассчитываете?

Довольный партнёр

Белгородская область, ООО «КК Зелёная долина».

В одном из отделений хозяйства проведена защита сои препаратами компании ФМРус.

🔸Первая обработка:

Бентасил, ВР — 2,5 л/га

Алгоритм, КЭ — 0,3 л/га

🔸 Вторая обработка:

Бентасил, ВР — 2,5 л/га

Фомесофт, ВК — 1,0 л/га

Проблемные сорняки: ширица и марь белая. "Препараты справились эффективно", - делится Дмитрий.

На текущий момент выявлены заболевания: пурпурный церкоспороз, септориоз и ложная мучнистая роса. Из вредителей - отмечены очаги паутинного клеща.

Против вредных объектов применили препараты:

Метамакс, КС — 1,2 л/га

Экселент, КС — 0,5 л/га

Результаты эффективности будут озвучены в ближайшее время.

Защищайте ваш урожай препаратами компании ФМРус и получайте максимальный результат!

Портфель компании

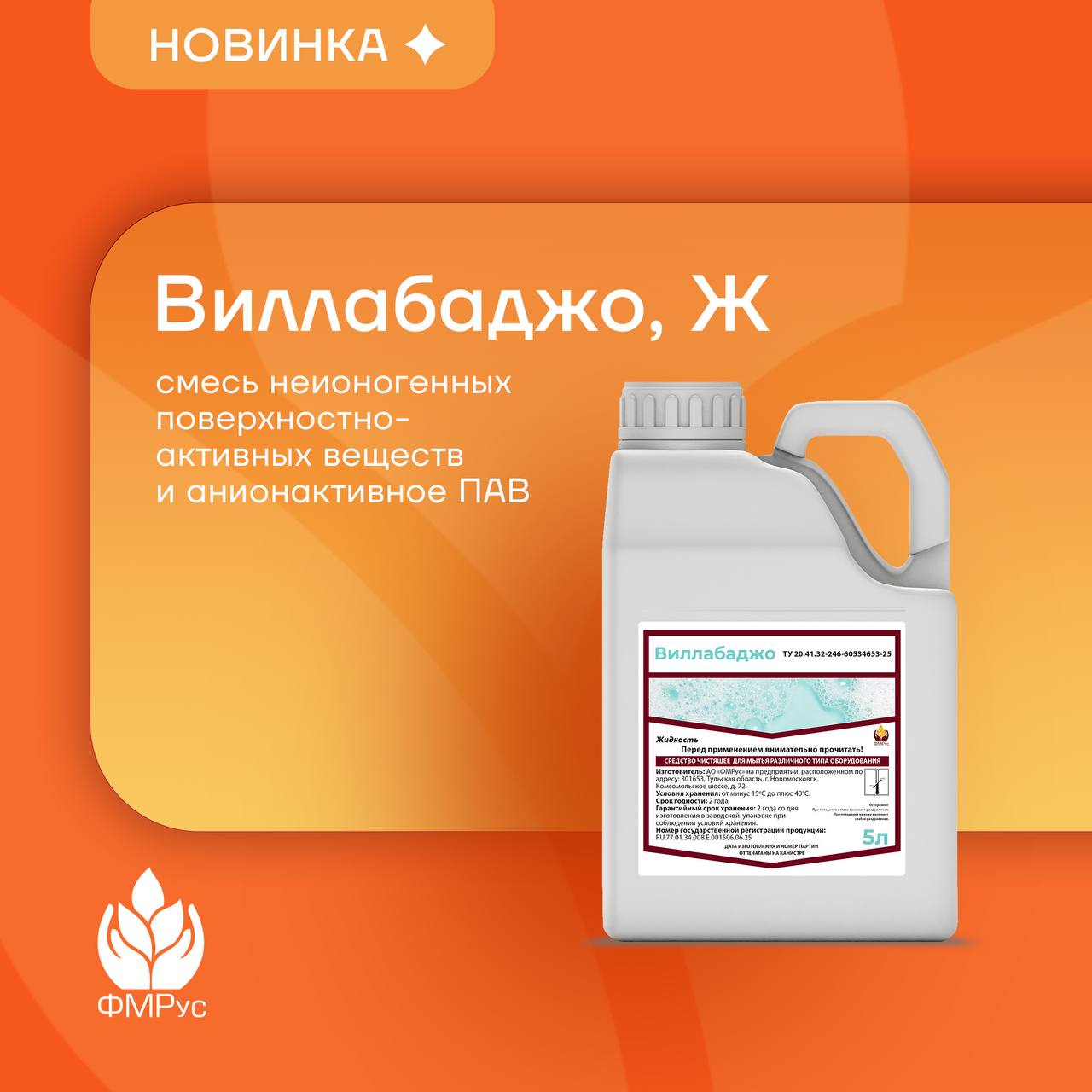

Виллабаджо - специализированное средство для очистки опрыскивающей техники от остатков пестицидов.

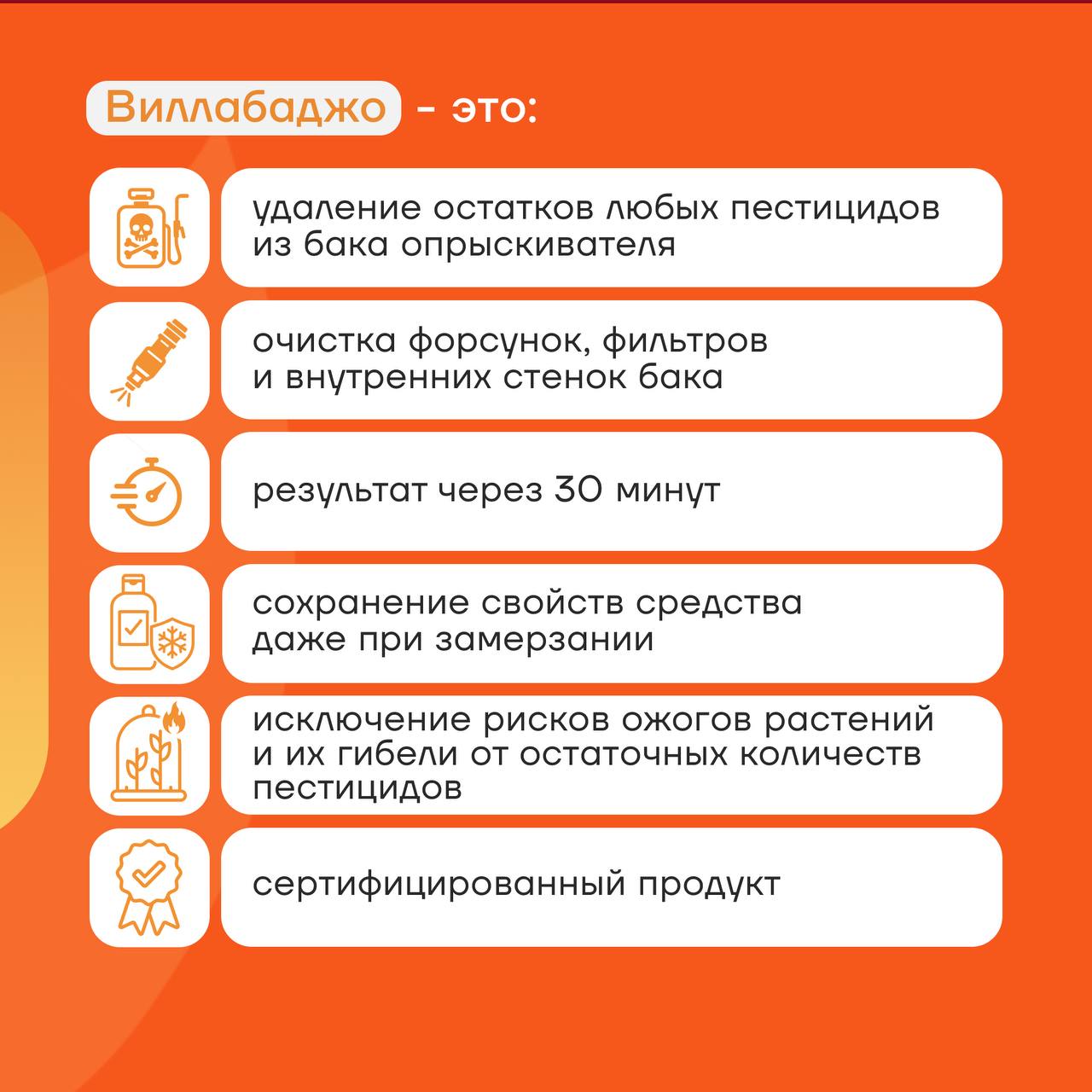

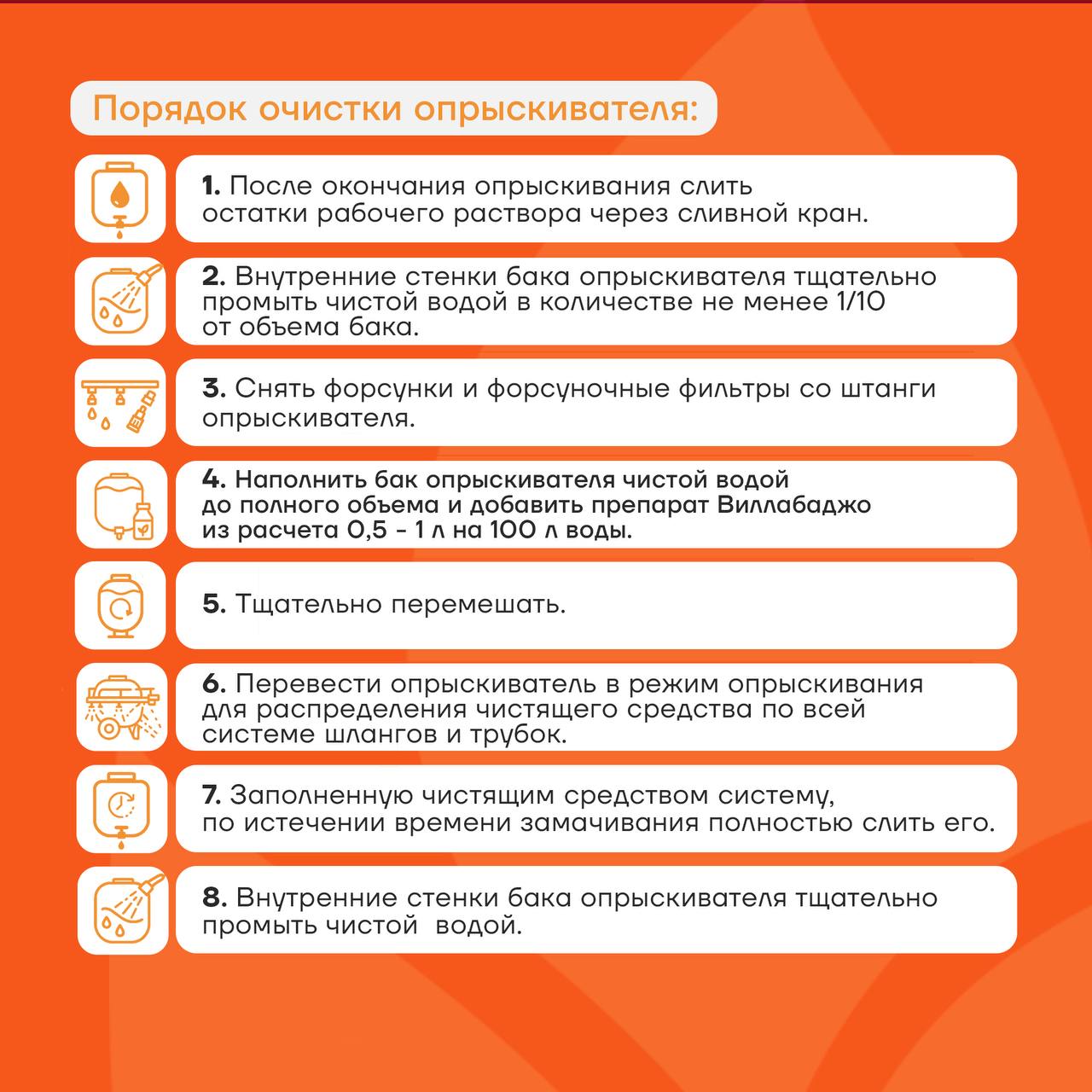

Виллабаджо - это:

• удаление остатков любых пестицидов из бака опрыскивателя;

• очистка форсунок, фильтров и внутренних стенок бака;

• результат через 30 минут;

• сохранение свойств средства даже при замерзании;

• исключение рисков ожогов растений и их гибели от остаточных количеств пестицидов;

• сертифицированный продукт.

Приобретайте Виллабаджо, очищайте ваши опрыскиватели от остатков пестицидов и не давайте шанс случайности перечеркнуть ваш труд!

Что используете для промывки опрыскивателей? Поделитесь опытом.

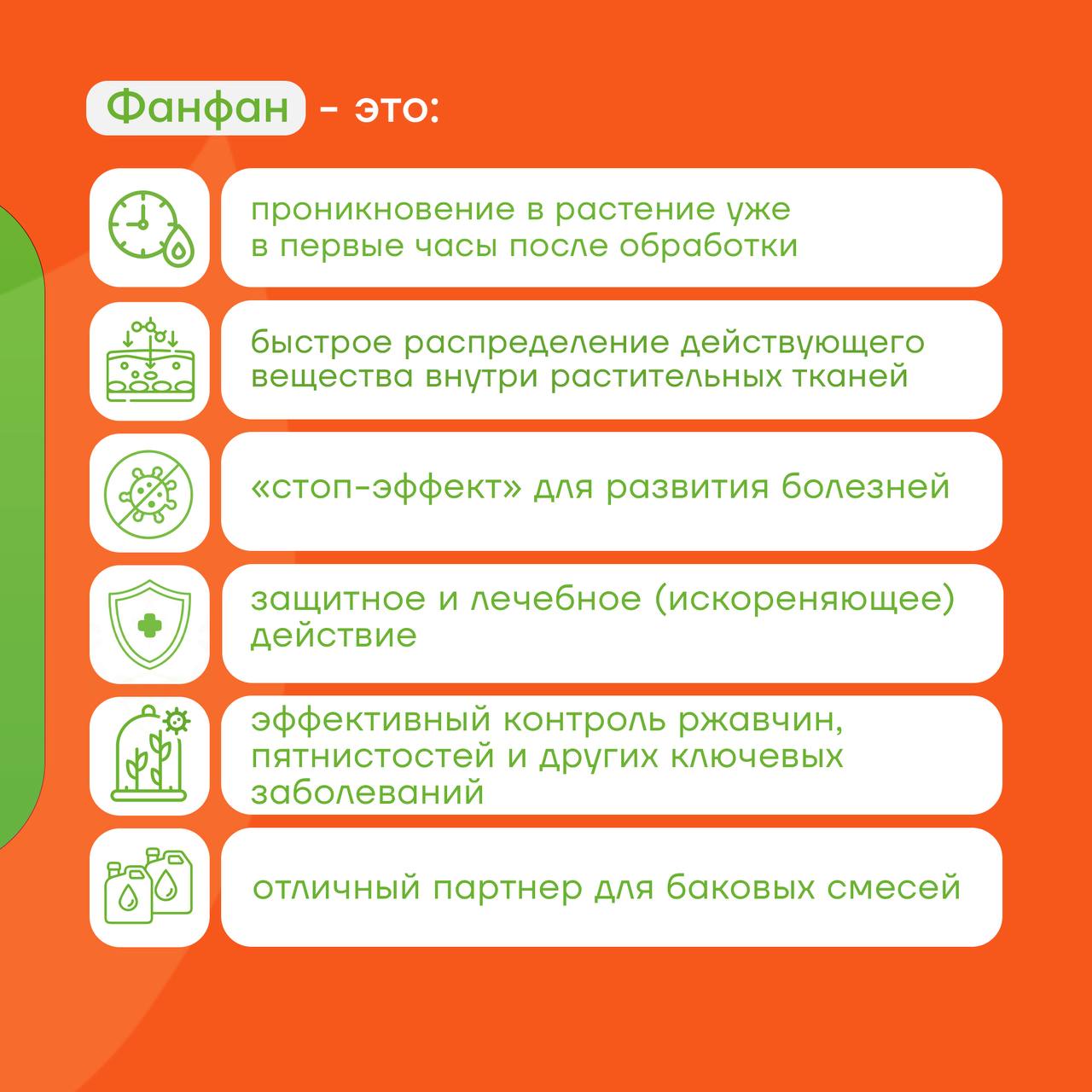

Фанфан - мощный триазольный фунгицид, предназначенный для защиты зерновых колосовых, сахарной свеклы и сои от широкого комплекса болезней.

Фунгицид содержит один из самых системных триазолов – ципроконазол в повышенной дозировке.

Фанфан - это:

🔸 проникновение в растение уже в первые часы после обработки;

🔸 быстрое распределение действующего вещества внутри растительных тканей;

🔸 «стоп-эффект» для развития болезней;

🔸 защитное и лечебное (искореняющее) действие;

🔸 эффективный контроль ржавчин, пятнистостей и других ключевых заболеваний;

🔸 отличный партнер для баковых смесей.

Сделайте ставку на эффективность, выбирайте фунгициды компании «ФМРус» для защиты вашего урожая!

🌱 Соя может простить агроному многое — но не засорённые поля

Защита от сорняков — ключевой элемент технологии при выращивании сои. Культура слабо конкурирует с сорной растительностью, особенно в первые 30 дней после всходов. Поэтому крайне важно правильно выбрать стратегию применения гербицидов, отдавая приоритет почвенным схемам.

При использовании только фолиарных обработок необходимо дождаться появления как ранних, так и поздних сорняков. Но при этом легко упустить оптимальную фазу и навредить сое.

🔸 Погодные условия в мае-июне 2025 года в Белгородской области вновь подтвердили актуальность почвенной схемы. Дожди и сильный ветер надолго исключили возможность проведения фолиарных обработок. В результате — в посевах сои появилось значительное количество переросшей мари белой, щирицы запрокинутой и других видов сорной растительности.

Чтобы справиться с такими посевами, приходится увеличивать дозировку препаратов. Это приводит к стрессу, ожогам и задержке в развитии сои — а значит, к потере урожайности.

💡 Хозяйства, применившие почвенные схемы защиты сои и сделавшие это грамотно, смогли отодвинуть фолиарные обработки почти на месяц вперёд. Это позволило сое беспрепятственно развиваться и заложить хороший потенциал урожайности.

📍 Пример: АО «Краснояружская Зерновая Компания»

7 мая, сразу после сева сои, была проведена почвенная гербицидная обработка по схеме: — Дифилайн, КЭ (С-метолахлор — 960 г/л) — 1,5 л/га — Флазер, КС (флумиоксазин — 250 г/л) — 0,21 л/га

📸 Через 20 дней после обработки посевы оставались чистыми. Встречались лишь единичные куртины осота. На одном из фото виден огрех.

💬 Хотите подобрать правильную схему под ваш регион и условия? Пишите консультантам ФМРус — подберём вместе.

🏃♂️🌾 Агрозабег глазами сотрудников ФМРус

Вчера мы уже рассказывали, как прошёл первый Агрозабег — а сегодня делимся кадрами с нашими героями! На дистанции — Роман Мотузов, руководитель макрорегиона по агросопровождению, который бежал вместе с сыном, и Дмитрий Бочарников, менеджер по агросопровождению и развитию клиентов.

🙌🏻Будь то поля или трасса, наши ребята выкладываются по полной. Атмосфера — огонь, дух соревнования — на высоте, а главное — рядом единомышленники и коллеги.

🚜 Рапс на финишной прямой — смотрим, как чувствует себя Смена ТМ

Наши агрономы продолжают объезд полей с яровым рапсом — и нам действительно есть, что показать. Сначала — Курская область, хозяйство «Троицкое», где гибрид Смена ТМ, несмотря на поздний сев и непростую историю участка, показывает уверенное развитие и мощное ветвление.

Затем — Орловская область, агрофирма «Мценская». Здесь на одном участке заложены делянки с сортами и гибридами, и мы наглядно сравниваем их развитие.

🌿 Смена ТМ приятно удивляет: массивный стебель, отличное ветвление, плотная завязь стручков. Даже по фото видно, насколько он "живой" на фоне других.

В видео откровенные комментарии агрономов!

Ждём ваши вопросы в комментариях или в личные сообщения. Уборка не за горами — и скоро будут уверенные результаты.