Медиа

📍 Полевой дневник ФМРус — Орловская область, 17 апреля

⠀

Дмитровский район, КФХ «Искра»

⠀

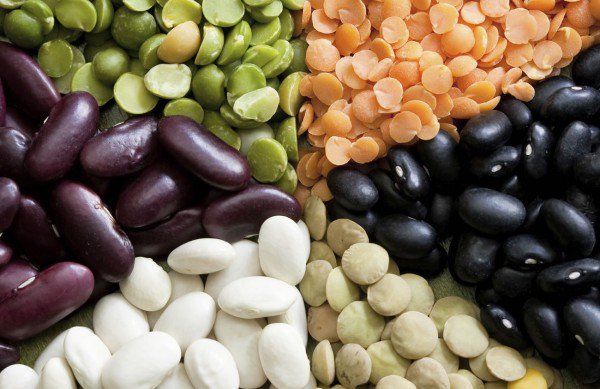

Продолжаем наблюдать за севом ярового рапса Смена ТМ. Сегодня — поле в частном крестьянско-фермерском хозяйстве, где чётко выстроена технология и контроль каждого этапа.

Что сделано по подготовке к севу:

Осень:

Проведено глубокое рыхление

Внесена азофоска — 275 кг/га

Весна:

Работает современный тракторно-сеялочный комплекс

Глубина заделки семян — стабильно 2,5–3 см

Норма высева — 700 тыс. всхожих семян/га

В контроле погонного метра — 8–9 семян, равномерно, по схеме

Температура почвы — +12°C,

pH почвы — 6,0 — нейтрально-кислая реакция, оптимально для рапса

«Клиент подошёл к севу очень точно — от агрегатов до агрохимии. Работает аккуратно, последовательно, без суеты.»

Система защиты и питание:

Протравитель Имидалит (инсектицидная защита)

Почвенные гербициды не используются — хозяйство работает по стабильной послевсходовой схеме

По азотному питанию: будет внесено около 450 кг/га физического веса азотных удобрений, в несколько этапов, разбросом

Следим за появлением всходов и готовимся к первой инсектицидной защите.

В условиях сухой и жаркой погоды ожидается высокая вредоносность блошек.

Следите за посевами вместе с нами. Будем рассказывать о развитии рапса на поле в следующих постах.

⠀

📍 Полевой дневник ФМРус — Орловская область, 16 апреля

⠀

Должанский район. Демопосевы рапса сорта Смена ТМ

⠀

Сегодня заложили демо-участки рапса Смена ТМ на базе одного из хозяйств Орловской области.

⠀

Что сделано по технологии:

➤ Осеннее внесение:

ЖКУ (жидкие комплексные удобрения) — 150 л/га

Калимаг — 180 кг/га (калийное удобрение)

➤ Весенняя стартовая подкормка:

Карбамид (мочевина) — 70 кг/га, внесение в рядок при посеве

➤ Сеялка работает сразу с катками — после прохода остаётся уплотнённая и хорошо закрытая влага.

➤ Норма высева — 700 тыс. всхожих семян/га

➤ Глубина сева — 3 см

Комментарий из поля:

«Всё откопали — семена на нужной глубине, почва работает, влагу держим. Температура почвы уже +19°C, поэтому важно не терять время.»

🛡 Система защиты (заявленная хозяйством):

Почвенные гербициды не применяются: хозяйство пробовало, но в условиях региона препараты не показали стабильной эффективности.

⠀

Предусмотрены обработки:

Клопиралид + Пиклорам — послевсходовая гербицидная схема

На опытных делянках — Трибенурон-метил 25 г/га

По основной схеме хозяйства — Этаметсульфурон

⠀

Инсектицидные обработки:

Первая — в фазу семядолей против крестоцветной блошки

Далее — по фактическому фону вредителей

Будем следить за развитием и делиться результатами.

Орловская область сеет — и уверенно входит в сезоасть

01-03 апреля 2025 г.

XXXII специализированная выставка Урал-Агро 2025

ФМРус принимает участие в аграрной выставке Урал-Агро 2025, которая проходит в г. Екатеринбург!

Наши специалисты будут рады продемонстрировать вам продукцию для защиты растений, которая обеспечивает надежную защиту от вредителей и болезней, а также повысит урожайность ваших культур. Мы покажем новинки и лучшие решения для сельского хозяйства.

Выставка пройдет с 01 по 03 апреля на территории выставочного комплекса в Екатеринбурге. Приходите, задавайте вопросы и получайте консультации от экспертов компании ФМРус.

Место проведения: г. Екатеринбург, Выставочный комплекс АО Б-ИСТОКСКОЕ РТПС

Мы ждем вас на нашем стенде!

Технология осенней защиты рапса.

В технологии возделывания озимого рапса важно обратить внимание на систему защиты культуры на ранних этапах развития.

Гербицидная защита, инсектицидная защита, применение фунгицидов и росторегуляция - ключевые элементы осенней защиты культуры.

Важно подготовить посевы до ухода в зимний период, чтобы растения накопили достаточное количество сахаров в тканях, при этом не переросли оптимальную фазу для перезимовки, исключить повреждение тканей и возможное развитие болезней.

Линейка препаратов компании ФМРус эффективно решает все вышесказанные задачи:

1. Дикамерон, ВР (267 г/л клопиралида + 67 г/л пиклорама) контролирует развитие двудольных сорняков в посевах рапса.

2. Клонрин, КЭ (150 г/л клотианидина + 100 г/л зета-циперметрина) подавляет большинство видов вредных насекомых в посевах рапса.

3. Тебумет, КЭ (100 г/л дифеноконазола + 50 г/л метконазола) эффективно сдерживает развитие болезней культуры, а также обладает ретардантным эффектом.

Метомакс работает! ☝️

Воронежская область, Терновский район.

Подробности с полей Игоря Рожнова в видео.

(250 г/л метомила + 25 г/л бифентрина), КЭ.

Обработка сои, Воронежская область

Схема Бентасил, ВР (450 г/л бентазона) + Алгоритм, КЭ (480 г/л кломазона) снова отлично себя показала ☝️

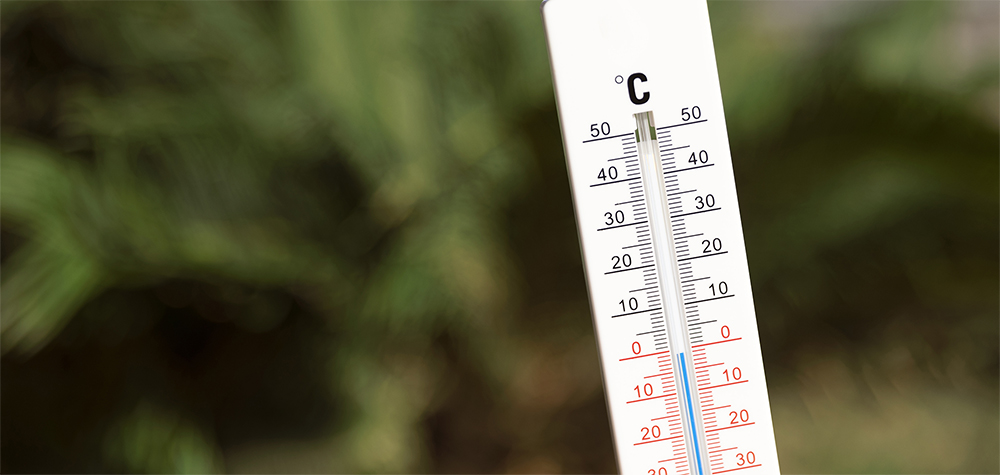

Работа пестицидами при низкой температуре воздуха

Случается, что после проведения обработок посевов пестицидами в условиях низких температур, аграрии сталкиваются с проблемой низкой эффективности действия препаратов, отсутствия какого-либо эффекта относительно вредоносных объектов или даже огромными проблемами в виде усиления токсического действия используемых препаратов на культурные растения.

Основные причины:

1. Низкая подвижность молекулы вещества и понижение интенсивности жизненных процессов в почве и растении уменьшает проникновение препарата.

2. При сильном понижении температуры обменные процессы в растениях приостанавливаются, что ведет к медленному выведению пестицидов и усилению фитотоксического действия на культуру.

Температурный режим применения основных групп гербицидов:

Системные гербициды:

* от 18 °C до 24 °C – наибольшая эффективность;

* от 25 °C до 30 °C – слабый эффект;

* ниже 10 °C – отсутствие результата (но помним об исключении – это сульфонилмочевины, которые традиционно считаются сравнительно эффективными при низких температурах (+5–7 °C).

Контактные гербициды:

*18 °C до 22 °C - наибольшая эффективность.

* ниже 12°С - малоэффективны.

Минимальный порог температуры воздуха, при котором внесение фунгицидов будет эффективным, может быть не ниже:

*от +5°С.…+10°С - для морфолинов (д.в. спироксамин, фенпропидин, фенпропиморф),

дитиокарбаматов (д.в. манкоцеб), идмидазолов (д.в. прохлораз), квиназолинов (д.в. проквиназид);

* от +10°С — для стробилуринов;

* от +10 °С.…+12°С для триазолов.

Для большинства современных инсектицидов максимальной температурой считается 28–30 С, минимальной – 7–10 С, оптимальной 16–20 С, что в целом перекликается с нормой реакции насекомых на температуру окружающей среды. При понижении температуры воздуха до +5–10 С, ФОСы и неоникотиноиды проявляют эффективность 40–60%, перитроиды 60–80%.

Рекомендации:

1. В прохладные дни пестициды вносятся днем,

2. Необходимо учитывать температурные ограничения по применению препаратов, они всегда указаны на тарной этикетке. Даже в пределах одной группы препаратов требования к температуре до, в момент и после обработки могут существенно отличаться. Строго соблюдаем регламент применения,

3. Химические обработки проводить с использованием ПАВ,

4. Для ускорения проникновения некоторых гербицидов (глифосаты, сулфонилмочевины) рекомендуем добавить в рабочий раствор 2-3 кг. карбамида.

5. Обязательно учитывать суточные перепады температур. Наиболее чувствительны к перепадам температур - никосульфурон, дикамба, клопиралид, флуроксипир, тифенсульфурон-метил, метамитрон, метрибузин. Если днем, перед вечерней обработкой температура поднималась выше 25°C или ночью опускалась ниже 6-8°C, то применение гербицида следует перенести на другой день.

6. Запрещается проведение обработок пестицидами до и после заморозков.